Coller le métal au lieu de le souder – Souder, c’est l’argent, coller, c’est l’or

Le soudage du métal est depuis toujours considéré comme la discipline reine des techniques d’assemblage. Les deux matériaux sont reliés par chauffage local et fusion. Ce procédé est établi dans de nombreux secteurs et s’est imposé partout où des liaisons résistantes et durables sont nécessaires. Dans les bonnes conditions, le soudage reste donc le premier choix. Mais ces conditions ne sont pas toujours réunies. En particulier pour les matériaux sensibles à la chaleur ou les pièces de précision, les procédés thermiques comme le soudage classique ou le brasage fort/faible par chauffage par induction ne constituent pas toujours la meilleure solution.

Une alternative longtemps sous-estimée est désormais au premier plan : grâce aux bonnes techniques de dosage et de mélange, les adhésifs modernes permettent de réaliser des liaisons tout aussi stables. Cela vaut également pour des matériaux exigeants comme le métal. Dans cet Magazin article, nous vous montrons ce qu’il faut prendre en compte lorsque vous choisissez de coller les métaux au lieu de les souder.

La grande question : peut-on (vraiment) coller du métal ?

La plupart des gens pensent d’abord aux soudures, rivets ou vis lorsqu’il s’agit de liaisons métalliques durables. Les assemblages collés sont jugés moins résistants et donc seulement adaptés à certains cas particuliers – c’est une idée reçue. En réalité, en combinaison avec des systèmes de dosage adaptés et des solutions d’ingénierie innovantes, les adhésifs modernes conviennent parfaitement pour relier les métaux à d’autres matériaux – même dans des conditions difficiles.

Aujourd’hui, il existe des systèmes adhésifs capables de résister à de fortes contraintes mécaniques, de compenser les variations de température et d’adhérer de manière fiable sur divers substrats. Coller du métal sur du verre, du bois, du granit ou du béton est devenu courant. « Coller plutôt que souder » : telle est la devise.

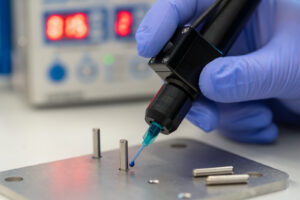

L’avantage : aucun apport de chaleur. Cela protège les matériaux sensibles et évite les tensions ou déformations internes. Pour coller métal sur métal ou métal avec d’autres matériaux, il faut que l’adhésif, les consommables et la technique d’application soient parfaitement coordonnés. De plus, il est essentiel de préparer correctement le substrat et de doser l’adhésif avec précision, idéalement à l’aide de systèmes de dosage fiables (appareils de dosage, aiguilles, distributeurs, etc.).

Coller du métal sur du bois

Relier métal et bois impose des exigences élevées à l’adhésif et à la mise en œuvre. En effet, le métal reste stable alors que le bois « travaille » avec l’humidité et la température.

Seuls des adhésifs flexibles assurant un bon joint de colle sont adaptés. Les systèmes réactifs à base de polyuréthane ou d’époxy sont souvent utilisés. Ils adhèrent sur substrats métalliques et poreux. Le bois doit être sec, propre et mécaniquement résistant. Sur surfaces peintes, un léger ponçage améliore l’adhérence. Pour des applications techniques, une activation plasma peut optimiser la mouillabilité.

Coller du métal sur du verre

Le verre, non poreux et fragile, nécessite une attention particulière. Comme les procédés thermiques sont exclus, le collage est devenu standard dans de nombreux domaines (éclairage, architecture, affichage).

On privilégie des adhésifs transparents à haute adhérence initiale, à base de silicone, d’acrylate ou de systèmes photopolymérisables (UV). Le verre doit être exempt de graisse et de poussière. Un primaire peut améliorer la durabilité. Le dosage doit être précis pour éviter bulles et bavures.

Coller du métal sur du granit ou du béton

Les substrats minéraux comme le granit ou le béton posent problème aux méthodes mécaniques classiques : perçage fragilise le matériau, soudage impossible. Le collage est donc une alternative fiable.

Comme ces matériaux sont poreux et absorbants, les surfaces doivent être propres, sèches et résistantes. Une primaire peut améliorer l’adhésion. On utilise des adhésifs pâteux à haute adhérence initiale, comme les époxys bi-composants ou les polymères MS mono-composants. À l’extérieur, la résistance climatique et thermique est essentielle.

Coller du métal sur du métal

À l’extérieur, les assemblages métal-métal subissent variations thermiques, humidité, UV et contraintes mécaniques. Les adhésifs doivent donc être résistants et durables. Les bi-composants à base d’époxy ou de polyuréthane sont les plus adaptés.

Les surfaces doivent être soigneusement dégraissées et éventuellement rugosées (ponçage, sablage). Des primaires ou une activation plasma peuvent renforcer l’adhésion. Le dosage précis garantit la longévité de la liaison.

Étapes du collage du métal

- Choisir l’adhésif approprié – Selon matériaux, conditions et contraintes, souvent époxys bi-composants ou polyuréthanes.

- Préparer la surface – Propreté et rugosité adaptées sont indispensables.

- Appliquer l’adhésif – De manière homogène et avec le bon dosage, idéalement via un distributeur volumétrique.

- Durcissement et post-traitement – Le collage doit durcir sans perturbation avant toute sollicitation.

Solidement relié – La technique du collage comme solution innovante

Réussir le collage des métaux exige une parfaite synergie entre matériau, adhésif et technique d’application. Experts en technique d’assemblage, robotique et travaux sous contrat , nous intégrons ces processus dès le départ. Du choix des composants aux essais en laboratoire jusqu’à l’intégration en production, H. Sigrist & Partner AG vous accompagne avec expertise et pragmatisme.

FAQ : Coller le métal au lieu de le souder

Peut-on coller le métal durablement ?

Oui, avec l’adhésif et le procédé adaptés, les liaisons sont stables et résistantes.

Quels matériaux peut-on assembler avec du métal ?

Métal sur métal, mais aussi verre, bois, béton ou pierre.

Quand le collage est-il préférable au soudage ?

Pour les matériaux sensibles à la chaleur, les géométries complexes ou les productions en série où la reproductibilité est clé.